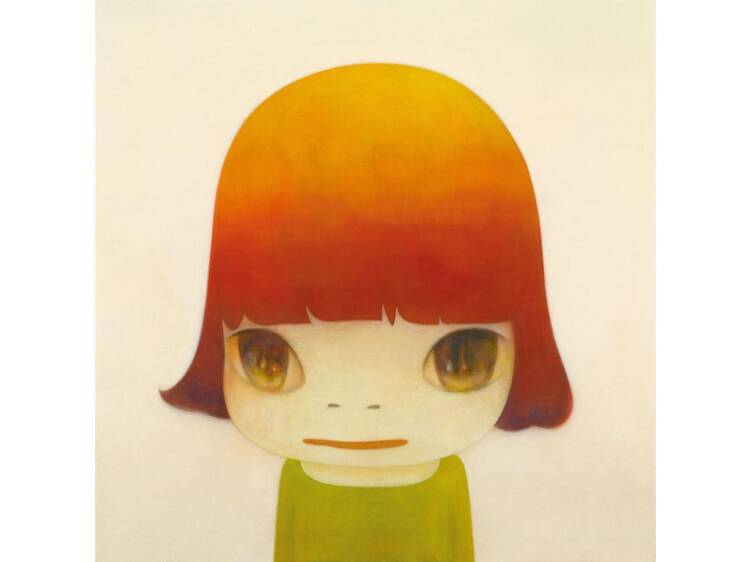

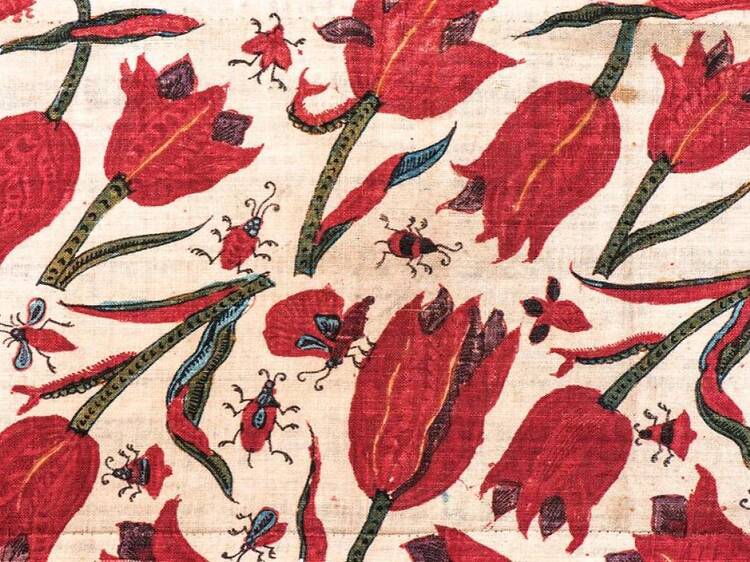

平成が始まった1989年から2010年。冷戦の終結とグローバル化の進展により、国際的な対話が広がりを見せた20年間に、日本ではどのような美術が生まれ、どのような表現が世界へと発信されたのか。数多くの実験的挑戦は、時代、社会の動向を取り込むプリズムとなって、さまざまな問いかけを含んだ作品へと反射されていった。

「国立新美術館」では、国内外50以上のアーティストの実践を通して、その多様な表現の軌跡をたどり、そして検証する展覧会が開催される。香港にあるアジアの現代視覚文化のグローバルミュージアム「エム プラス(M+)」との協働キュレーションにより、ナショナリティとーいう枠を越えた批評的な視座が提示され、日本で生まれた美術表現を多層的に読み直す。

経済的繁栄によって国際社会で知名度が高まる日本をプラットフォームに、社会構造の変化を反映する新たな表現が生まれた約20年間。本展では、相次ぐ美術館の開館やオルタナティブスペースの興隆、アーティスト・イン・レジデンスや芸術祭の活況といった、美術を支える土壌が豊かになる中でどのような作品が生まれてきたかを追う。

また、日本を起点に核や戦後の問題と向き合う作品、他者との関係を通じアイデンティティを問う試み、コミュニティーの中で新たな関係性を構築するプロジェクトなど、日本のアートシーンを彩った革新的な表現にも光を当てていく。

「戦争の記憶に向き合い読み直す視点」「ジェンダー、ナショナリティ、日本文化の再解釈」「共同体や新しい関係性の可能性を探る」といったテーマにより、鑑賞者は複数の視点を横断的に体験できるだろう。

時代のリアリティーを映し出す美術表現を垣間見よう。