[title]

「ピタゴラスイッチ」「バザールでござーる」「だんご3兄弟」「スコーン」「モルツ」「ポリンキー」「I.Q Intelligent Qube」「0655/2355」といった、時代を超えて話題作を送り出し続けた佐藤雅彦の作品。どの世代にも親しみ深く、記憶に残るものがあるだろう。

「横浜美術館」では、佐藤の40年にわたる創作活動を紹介する初の大規模個展「横浜美術館リニューアルオープン記念展 佐藤雅彦展 新しい×(作り方+分かり方)」が2025年11月3日(月・祝)まで開催されている。 一人の人間が作ったと思えないほど、振り幅の広い表現ジャンルを生み出してきた佐藤。本展は、佐藤の創作の根幹である「作り方を作る」をテーマとし、多様で独創的な創作プロセスを紹介していく。

「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」

佐藤は、東京大学教育学部から広告代理店の電通に入社。美術系の教育を受けていなく、表現力も持ち合わせていなかったため、グラフィックデザイン一つにしても独自のルールで制作の方法論を築き上げた。

商品のCMや広告、数学の教育番組であっても、佐藤の表現の目的は「作り方を作る」「分かるように伝える」こと。例えば、音から作るCMや、現地特有の世界観の中で作る「現地もの」、「こんな所をのぞくとこんな魅了される世界が存在している」という小さな世界の創作といった表現方法論だ。

キャラクターが苦手だった佐藤だが、どのような小さな世界を作れば視聴者の目と耳を魅了するかを考え、新しい伝え方をするための手段として「ポリンキー」などを生み出した。各方法論は実に理解しやすく、かつ詳細に映像で説明されているので、じっくりと見入ってほしい。

「作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」と、ゲームも歌も広告も、佐藤はまずその作り方から考える。会議でも企画の仕方から入り、「3分企画」などを提案するのだとか。本展では、かわいらしく、面白い作品の後ろに存在する「作り方を作る」「どうしたら分かってもらえるか」という、これまで目指したことが伝わってほしいという。

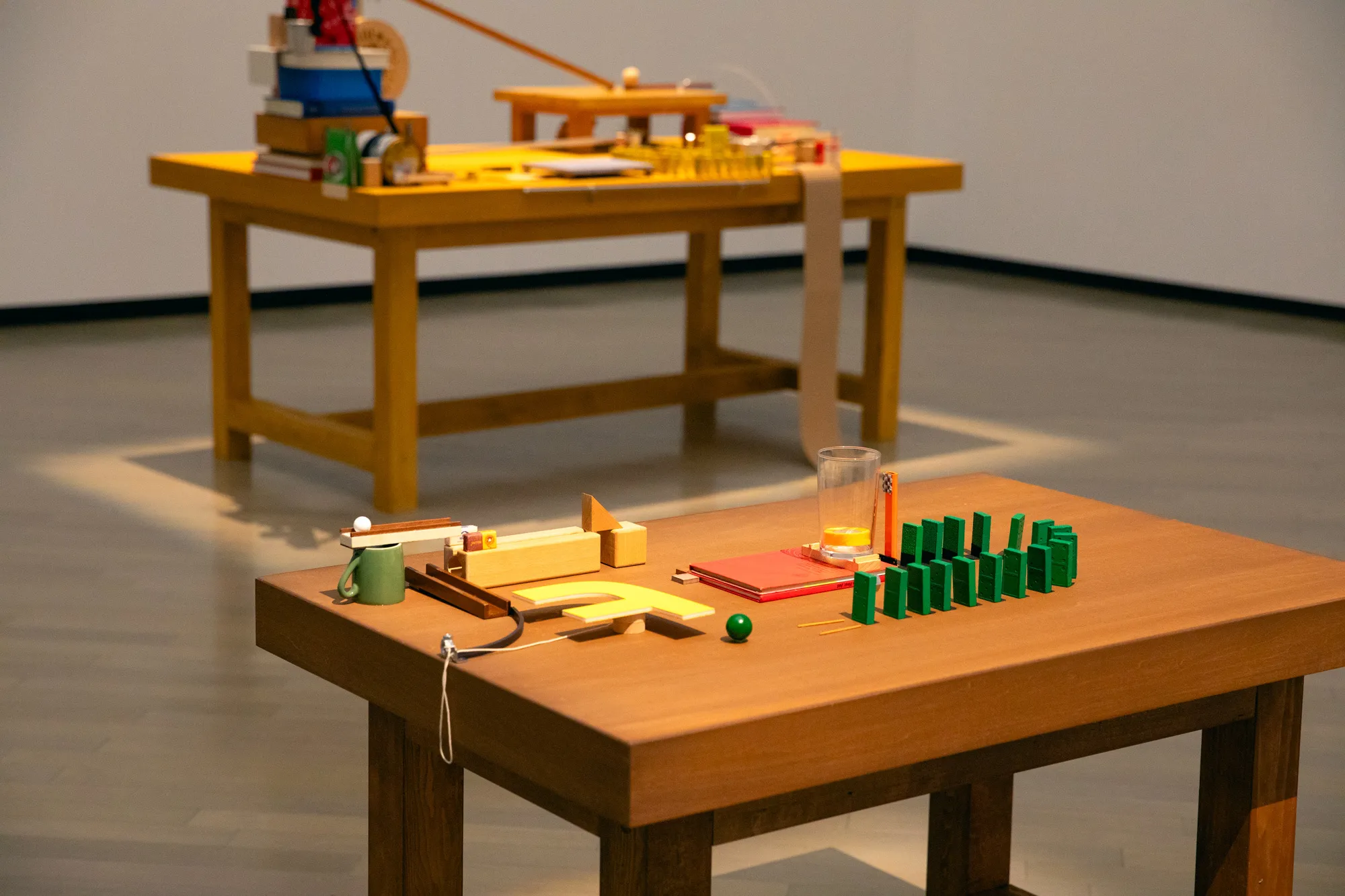

ピタゴラ装置の実物展示が4台登場

NHKの人気教育番組「ピタゴラスイッチ」からは、ピタゴラ装置の実物が4台登場。本番組を始めた当初は、佐藤がスーパーや薬局、文房具店などで個人的に収集してきた小物を使用しており、それらも今回大集合している。この番組の持つ知的、かつ独特な魅力と楽しさを改めて実感するだろう。

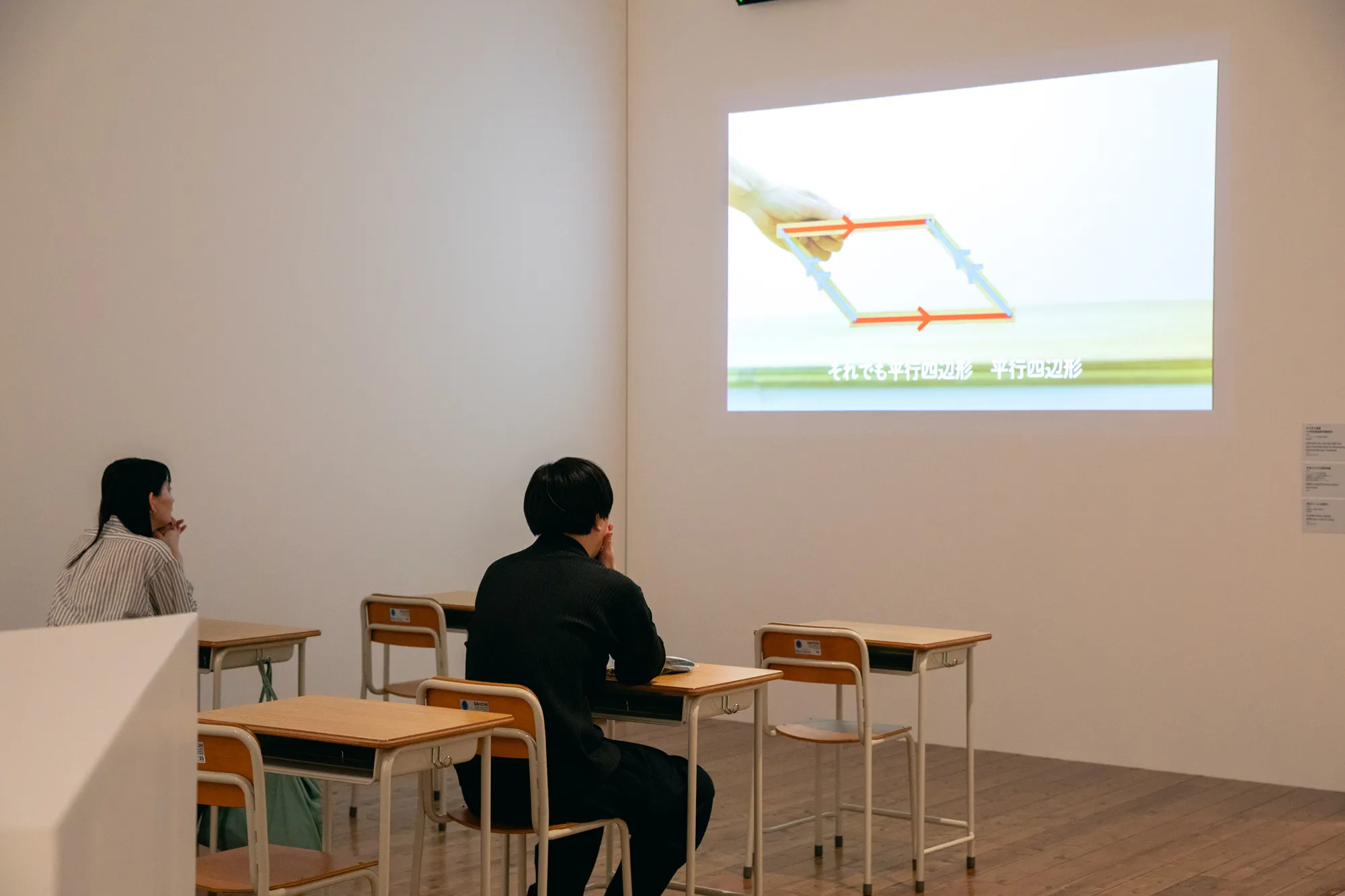

知的好奇心を刺激する映像作品やメディアアート

会場には、知的好奇心を刺激する作品が満載。アクチュアルなもので捉え、目で見る算数をテーマとする『平行四辺形の歌』『円柱なれるかな?』『日常にひそむ数理曲線』などの映像作品は、日常生活で見つける数学や図形の面白さが単純明快に説明され、大人も子どもも楽しめる。

佐藤の手により、そこだけに広がる世界が魅力的にこちらに伝わってくるのだ。

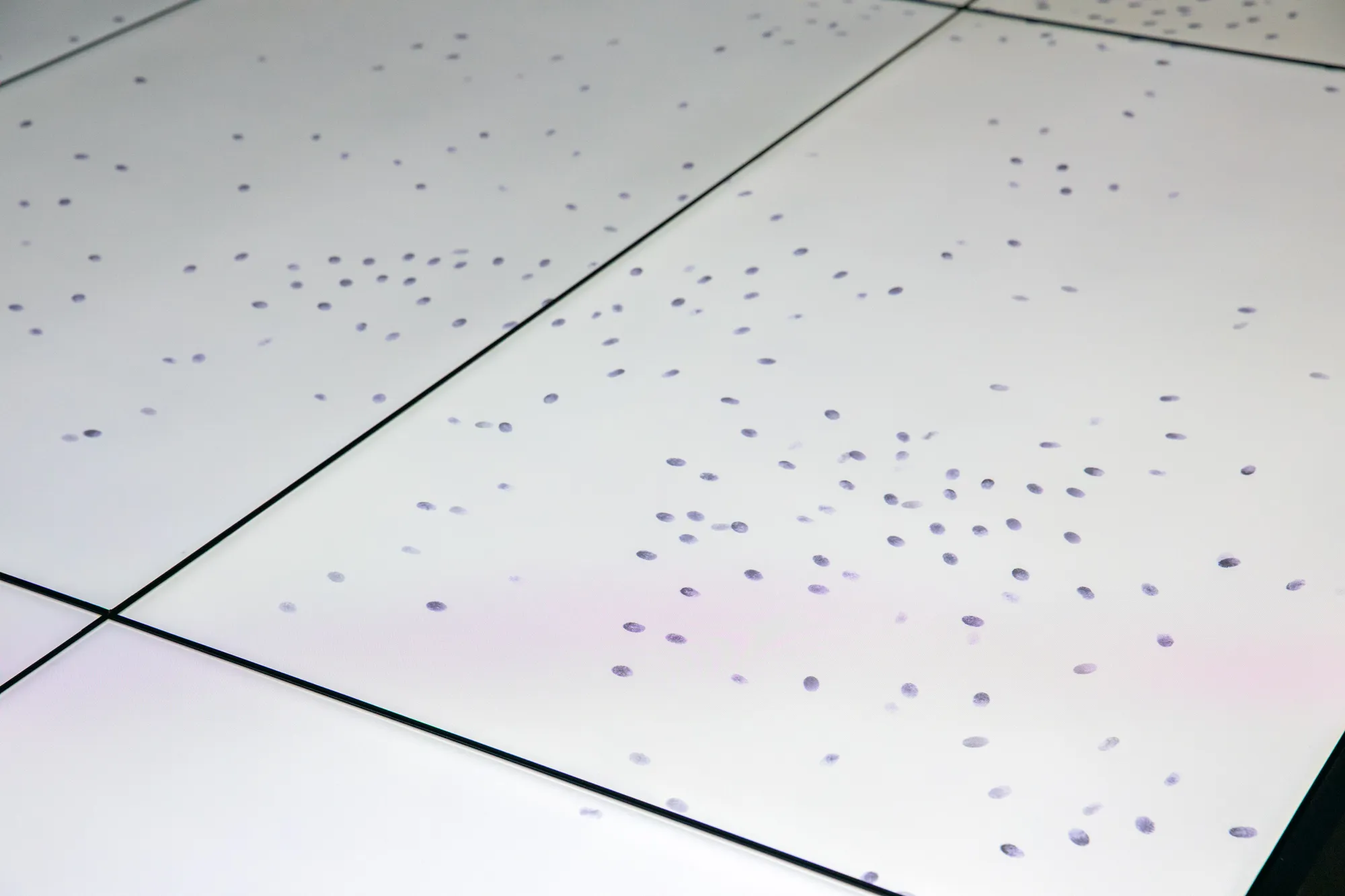

『指紋の池』では、センサーで指紋を認証すると指紋が金魚のように動き出し、再度指紋をセンサーにかざすと池を泳いでいた自分の指紋が戻ってくる。子犬のように指紋が泳ぎ帰ってくるのを見ると、自分の指紋が愛おしく感じるだろう。

『計算の庭』は、数字が記されたカードを選び、それを首から提げ、自身が「数字」となる。計算式が記されたゲートをくぐり、自身の数が「73」になれば庭から出ることができるものだ。どの創作も、表現者である以前に教育者としての佐藤の資質と志向が反映されている。

あらゆる物事にじっくりと対峙(たいじ)すること、自分なりの考え方を整理すること、そこから表現を生み出すことの大切さや魅力が伝わってくる本展。作品を鑑賞するアート展とは趣の異なる、新鮮な体験が待っている。

関連記事

『歌舞伎町にゴダール展が日本初上陸、最後の長編作品「イメージの本」を再構築』

『現代美術館ならではの建築展、藤本壮介の大規模展が「森美術館」で開幕』

『「アートアクアリウム美術館 GINZA」に隈研吾デザインのインスタレーションが誕生』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら