[title]

「麻布台ヒルズギャラリー」で公開中の、「高畑勲展 ̶日本のアニメーションを作った男。」に行ってきた。高畑の生誕90周年を記念した回顧展であり、戦後80年ということで『火垂るの墓』に重心を置いた本展はいささかキャッチーとは言い難いものの、静かな感動にあふれた、充実の内容であった。

超分析家の高畑勲

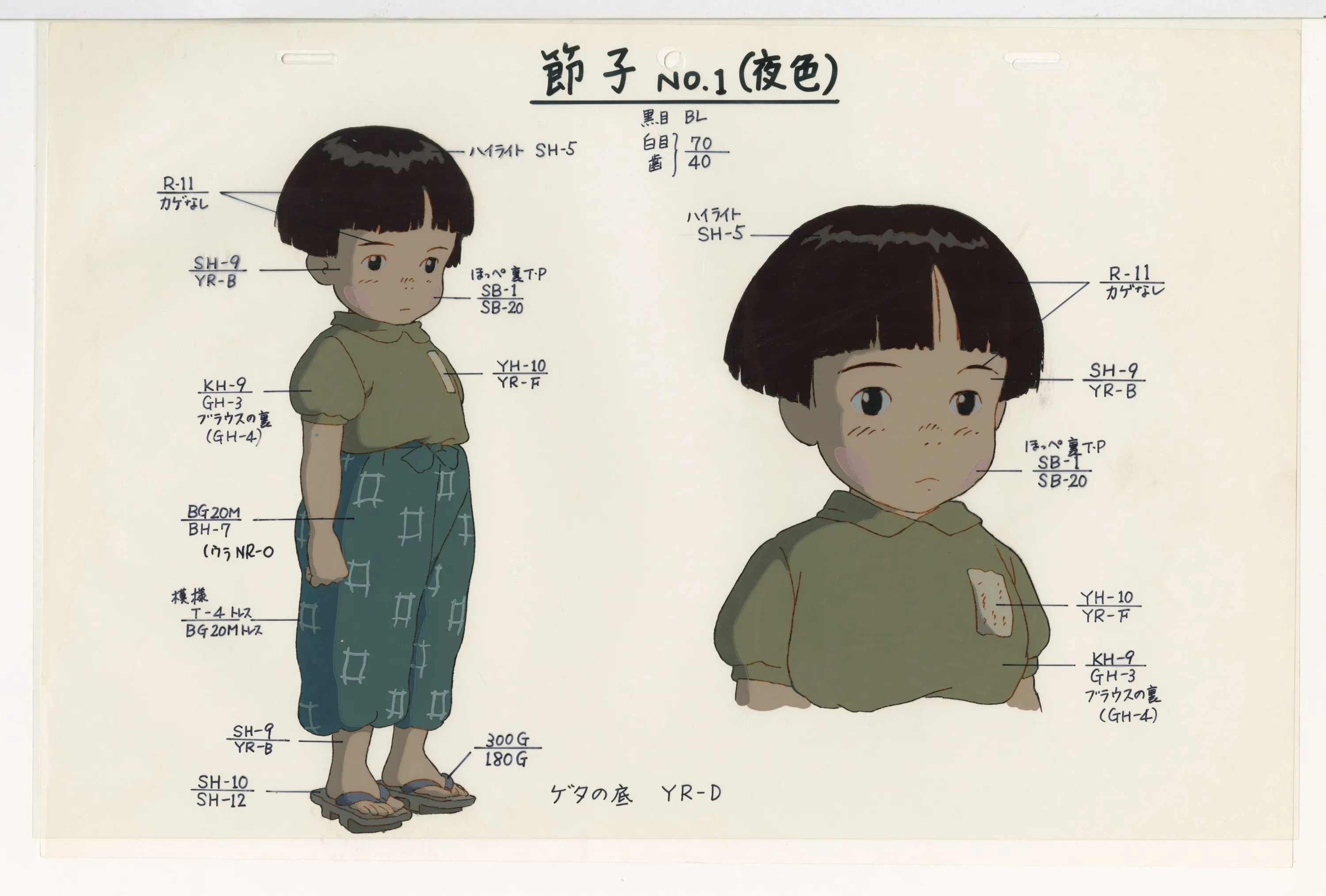

「高畑勲」という人は、基本的に絵を描かない。絵を描かずしていかにアニメーションの演出をするのかというと、テッテー的に読み込み、細かに調べ上げ、その背景や心情を分析するのである。本展の見どころは大きく分けて2つあり、一つは宮崎駿や大塚康生、奥山玲子といったアニメ史に燦然と輝く超レジェンドたちが手がけた原画群、そしてもうひとつが高畑の異様なまでの理論武装っぷりだ。

登場人物がストーリーのどの部分でどんな風に感情に変化させてゆくかを視覚化したチャート表や、おびただしい書き込みがなされた人物相関表、挿入歌のどの小節にどんなカットを当てるかを事細かに指定した設計図などは、脱帽を遥かに通り越し、気絶しそうな程である。取材の入れ込み具合もハンパなく、『アルプスの少女ハイジ』の制作ノートには、ヤギの生態からチーズの製法までがビッシリと書き込まれている。

「何もここまで」という言葉が思わず喉元までせり上がってくる。しかし、ここまでやったからこそ、「何故こうなったか」「何故そうしたか」を徹尾ロジカルに組み上げた、登場人物の息遣いが匂い立つリアルな世界観を作り上げることができたのだろう。

本展において『ルパン三世』や『アパッチ野球軍』といったワークスが排除されているのは、理論武装が及ばなかった(高畑にも説明しきれなかった)作品だからでは、などと筆者は邪推した。いや、単に大人の事情かもしらんが。

ヒットメーカーとしての才覚

とにかく本展は、高畑がいかにロジックの鬼であったかが嫌というほど伝わる超密度の内容なのだが、その白眉ともいえるのがテレビ朝日版『ドラえもん』の企画書であろう。これを見た藤子・F・不二雄がゴーサインを出したことで、制作が始まる契機になったという歴史的資料であり、この企画書でも高畑のすさまじい分析力が伺える。

とりわけ印象深いのはオープニングの歌詞に関する記述で、ここで「話に追われて発揮しきれないでいるドラえもんの魅力を最大限に印象付けるために性格や特徴、可能ならば来歴も織り込んで紹介するべきだ」と説いている。この発想が、「♪あったまテッカテーカ」で始まるかの名曲『ぼくドラえもん』につながっていることは明白だろう。

また「15分×2本立て」という黄金の構成を発案したのも高畑である。高畑は大衆性に背を向け、作りたいものを作り続けた求道者的なパブリックイメージがあるが、分析力に裏打ちされたヒットメーカーとしての確かな才覚も持ち合わせているのだ。

思想を物語に託す

また高畑は、常にその思想を作品に落とし込んだ。「思想を思想として語るのではなく、物に託して語る」という言葉が紹介されているが、この姿勢は全ての作品に貫かれている。

1968年の長編デビュー作『太陽の王子ホルスの大冒険』では、脚本初稿をコピーして配布し、スタッフ全員の意見を募るという平等な制作体制を実践している。これは当時、マルクス主義へ傾倒していたジャン=リュック・ゴダールが形成したジガ・ヴェルトフ集団に近い方法論だ。

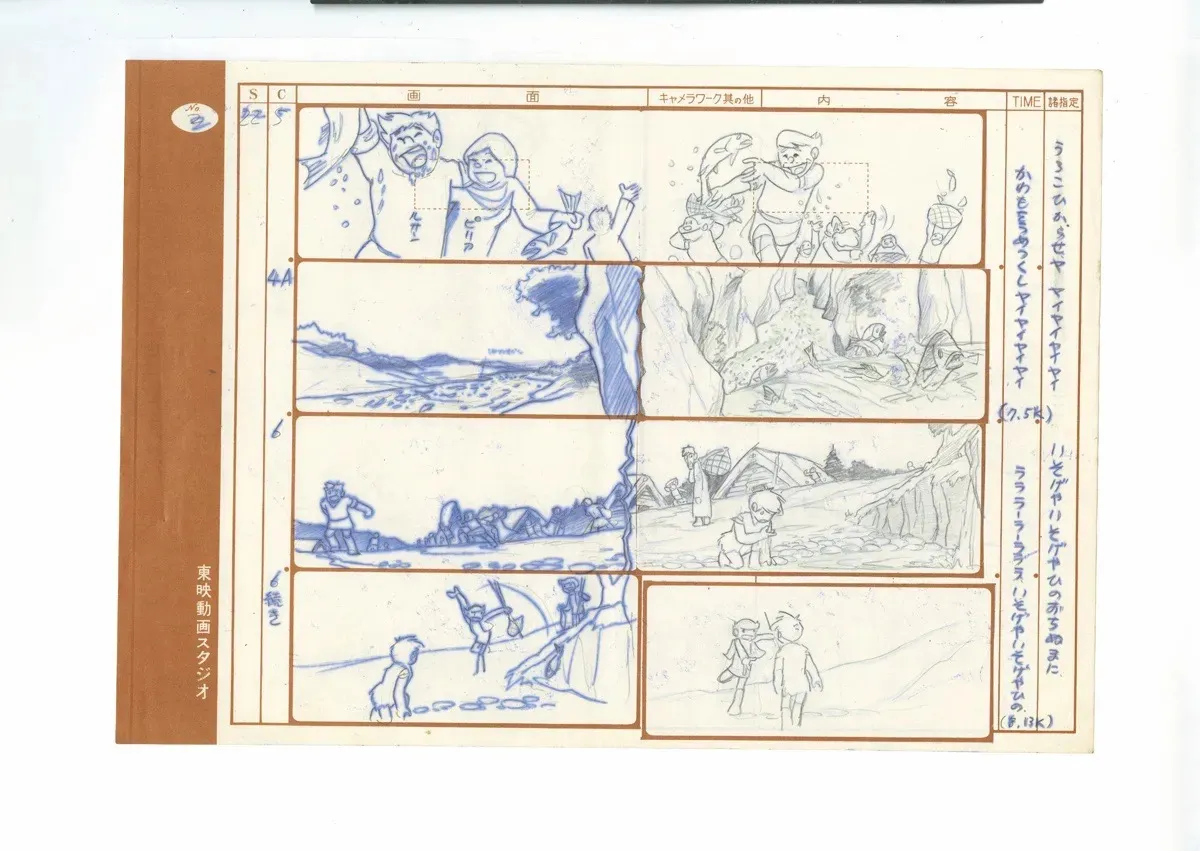

高畑ワークスにみられる資本主義への反発や共産圏に対するシンパシーはこの頃からすでに顕在しており、こうした左翼的情熱によるストーリーの複雑化が、『太陽の王子 ホルスの大冒険』の興行的失敗につながっているのは興味深い。東映動画から制作中断を通告された際の交渉資料も展示され、アニメ史の舞台裏が生々しく立ち上がってくるが、それでも自身が納得できるクリエート、つまりは完璧主義をつらぬいた。

「生活」を描くことにこだわり、あらゆる手段でそのイメージを伝達してきた高畑。「絵を描かない」とは言うものの、まったく描かないわけではなく、本展では簡潔な絵コンテも見ることができる。構図や人物の視線が一目で把握できる画面は、きわめて的確であり、高い画力を感じさせる。

原画群もマジでヤバい

さて、冒頭でも触れた超レジェンドたちの原画展示だが、これも本当に見応えがある。中でも筆者が強く心を動かされたのは、『おもひでぽろぽろ』と『かぐや姫の物語』のコーナーである。名匠・男鹿和雄が手がけた『おもひでぽろぽろ』における写実的アプローチの極致ともいえる美術は、まさに圧巻というしかなかった。

「え、これマジで手描き?」と目を疑うほどの超絶技巧で描かれた、霧雨にけぶるアスファルトや、夕日に染まるカボチャ畑などは、一枚絵としても非常に優れており、圧倒的な抒情性が画面からにじみ出ている。ハッキリ言って、これだけで泣けまくる。

一方で『かぐや姫の物語』は、写実表現を放棄し、その対極ともいえる水墨画風のタッチを生かした抽象表現の極限に挑んだ作品だ。中でも橋本晋治が手がけた、かぐや姫が十二単を脱ぎながら疾走する有名なシーンの原画は、本展のハイライトの一つと言ってもいいだろう。

一枚一枚を見る限り「これ、何の線?」と思うような謎の描線が無数にある。正直、静止画では何が描かれているのかさえサッパリだ。しかし、それらを動画として観たとき、その謎の描線が、躍動感や爆発力を担っていることが初めて分かる。月並みな表現で恐縮だが、今回初めて生でこれらの原画を見て、ゾゾゾと鳥肌が立ってしまった。

激レア写真まで飛び出す

ここまでツラツラと感想を述べたが、本展の魅力は、まだまだ到底こんなものではない。

『赤毛のアン』におけるキャラクターデザインの試行錯誤のプロセスや、『じゃりン子チエ』のロケハン写真、『平成狸合戦ぽんぽこ』のおびただしい数のイメージボードなどなど、「こんなんあるの!?」とのけぞってしまうウルトラ貴重な資料の数々は、「ハヤオは好きだけどイサオはよくわかんねえ。」という向きも思わず感嘆させられること請け合いである。

ちなみに筆者が一番くらったのは、『アルプスの少女ハイジ』の取材旅行で撮影された、若かりし高畑と宮崎の激レアツーショットである。スイスの自然の中で、柔和なほほえみをたたえて並ぶ2人の姿は、まるで1970年代のフォークユニットの「アー写」のような青春の香りに満ちていて、「かわいいところあるじゃん」などと両巨匠に不遜な想いを抱く程であった。

ともあれ、「この夏、高畑勲のアニメーションを知る。」というコピーに不足なし。自信をもってお勧めする。

関連記事

『五感の全てを刺激して脳を覚醒させるフェス「脳汁横丁」が秋葉原で3日間限定で開催』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら