[title]

満員電車に揺られ、SNSで「いいね」を押し、コンビニエンスストアでいつもの商品を選ぶ――。私たちの行動は、実は社会・文化によって「振付」されているのかもしれない。「東京都現代美術館」で、2025年11月24日(月・振休)まで開催の「開館30周年記念展 日常のコレオ」は、そんな日常を新しい角度から見直す国際展だ。

アジアを中心に15以上の国と地域から約30人のアーティストが参加し、人々がどのように「踊らされ」、そして自分なりの「踊り」を生み出しているのかを探る。

展覧会タイトルの「コレオ(=コレオグラフィー、振付)」には2つの意味が込められている。一つは社会の規範や習慣による無意識の「振付」。もう一つは、それに抗い、自分なりの動きを見つける創造的な「振付」だ。展示を見終えた時、普段の自分の行動に潜む「型」を意識せずにはいられなくなるだろう。

消えゆくものや抑圧されてきた声に耳を澄ませる

印象的なのは、韓国と日本の海女を切り口にした作品群。空気ボンベを付けずに素潜りで海藻や貝を採る海女たちの姿は、自然とともに生きる女性たちのたくましさそのものだ。今や消えゆく仕事を通じて、韓国と日本を結ぶ「海の記憶」を呼び覚ましてくれる。

「ライス・ブリューイング・シスターズ・クラブ」は、その歴史と変化の過程を、「社会的発酵」という概念で捉え、異なる文化、存在が混ざり合いながら新しい共生を生み出していくプロセスとして提示している。

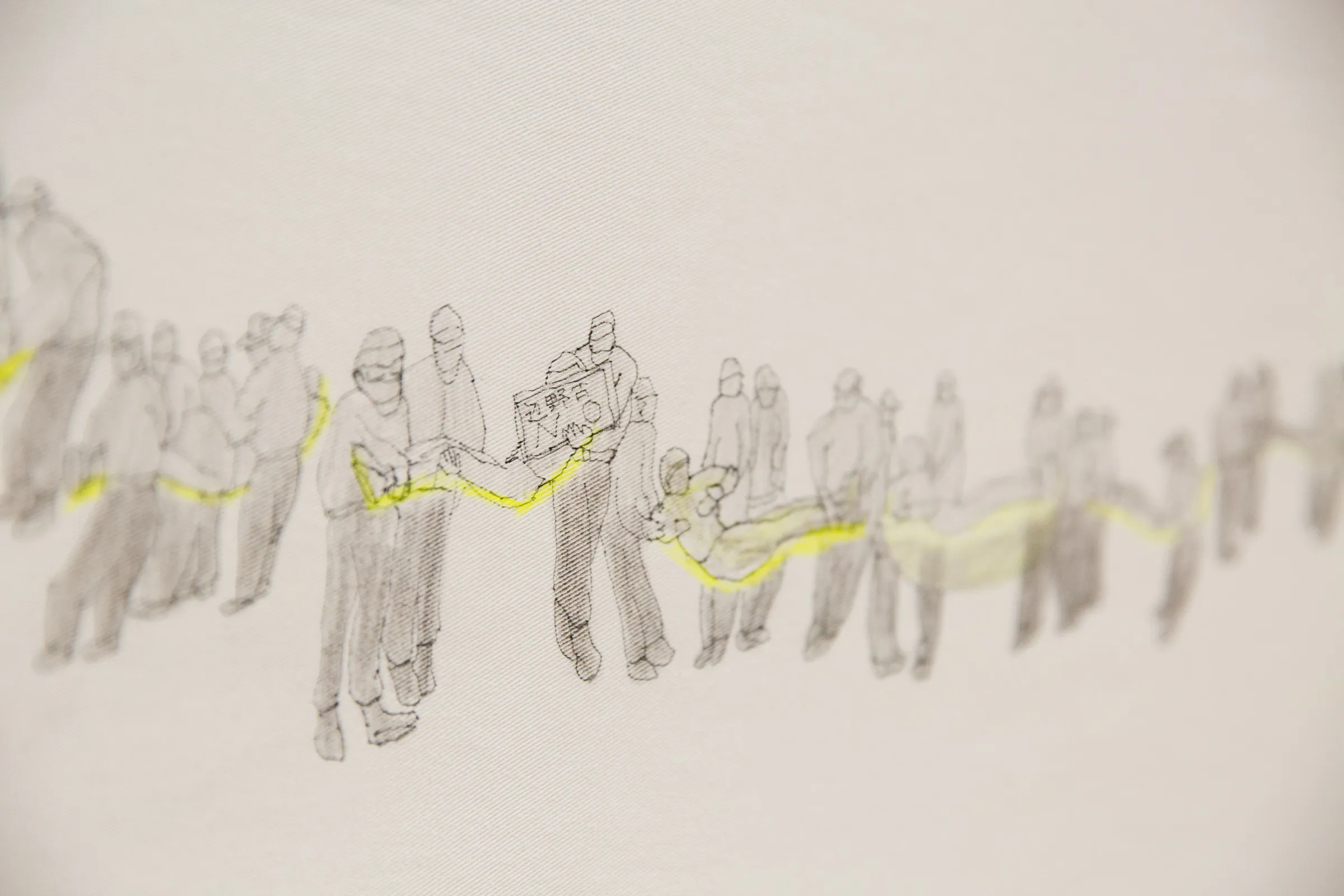

沖縄の辺野古で2014年から11年間も続く抗議行動に注目した

故郷を離れ、沖縄に移住し、非日常のような日常を観察する。壁一面に続くドローイングは、まだ続く抗議の長さを表現しているかのようだ。若い世代ならではの応答の仕方に、心を動かされる。

展示の中には、ほとんど明かりのない暗闇の中で体験するインスタレーションがある。24時間眠らない東京では、闇そのものがすでに失われている。視覚を遮断され、耳だけに頼ることで、自分がいかに視覚優位の生活に縛られてきたかに気づかされるだろう。

同時に、普段はかき消され、歴史の中で抑圧されてきた声にも耳を澄ませることになる。闇の中で聴覚が解放される体験は、失われた語りに再び光を当てる行為でもある。

東京を舞台にした新作群も

会場では、美術館のある深川・木場を取り上げたパフォーマンスや、移民コミュニティーに焦点を当てた参加型作品など、東京を題材にした新作も多数発表。国内初公開の作品も多く、写真から映像、インスタレーションまで現代美術の幅広い表現を一度に味わえる。

また、ワークショップやパフォーマンスを通して、アーティストと鑑賞者がさまざまな形で集い、視点を共有しながらそれぞれの「日常」を問い直す契機を創出する。そして、美術館体験そのものの「振付」を問い直している。アクセシビリティコンサルタントを務めた車椅子ユーザーのアーティスト、檜皮一彦によって、会場の動線が誰にとっても鑑賞しやすい設計になっていることも体感してほしい。

本展は、ジェンダー・国境・歴史・権力といった力に組み込まれた日常の振付を可視化し、それを解きほぐすアーティストたちの応答を紹介している。作品の前に立つと、自分がどんな「振付」の中で生きているのかに気づけるはずだ。

東京都現代美術館の30周年を祝う本展は、今に表現されている過去の堆積を見つめ直し、「これからをどう踊るか」を考える場でもある。訪れた後は、帰り道の足取りまで少し変わっているかもしれない。

関連記事

『日常を拡張し物語を掘り起こす、「笹本晃 ラボラトリー」展が開幕』

東京の最新情報をタイムアウト東京のメールマガジンでチェックしよう。登録はこちら