伝統的、閉鎖的な世界の中で

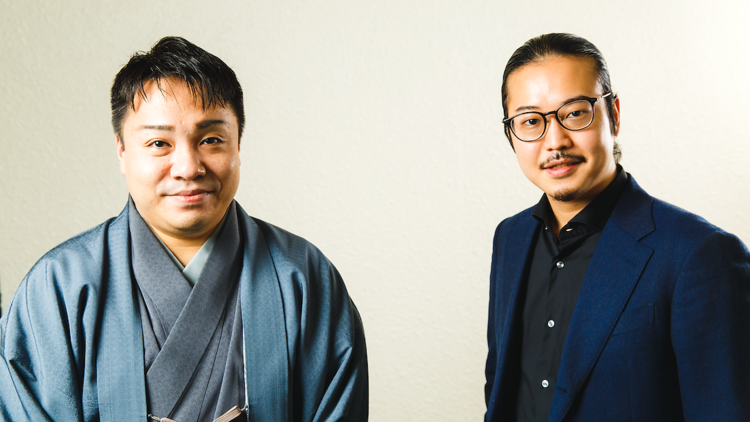

―お二人は演者であり、若きリーダーでもいらっしゃいますね。藤間勘十郎さんは宗家藤間流の宗家として流派を束ね、歌舞伎舞踊の演目を歌舞伎俳優に継承し歌舞伎の振り付け、演出もこなしておられますし、反田さんはピアニストとしての演奏活動のほか、NEXUSの代表として新レーベルのNOVA Recordを立ち上げるなどさまざまな事業に乗り出し、ジ

歴史ある日本舞踊界、クラシック音楽界に安住せず、危機感や使命感を抱いて活動されている印象ですが、いかがですか?

反田:危機感はやはりありますね。日本の人口約1億2千万人のうち、クラシックのコンサートに1年間に足を運ぶのは3%に満たない400万人程度。

さらに、これは日本舞踊にも共通することだと思うのですが、この世界に入ってくる子どもの減少があります。楽器を弾く子は日本舞踊を踊る子よりは数が多いかもしれませんが、なりたい職業にユーチューバーなどが入る中、ランキングの5位くらいにはクラシックの演奏家が入ってきてもらいたいという目標があります。せめて、タクシーに乗っても普通に話題に出るくらいにはなってほしいですよね。

勘十郎:日本は習い事文化で、逆にプロを出すのがすごく難しいんですよね。昭和30〜40年代、僕らの世界では誰もが認めるスターがたくさんいましたが、今はそういう方々がいなくなり、観客もどこがうまいか、どこが下手かが分からない人が増えています。やればすごいという感じで、プロと素人の境界線がなくなっていっちゃったんです。

自分は子どもが二人いるのですが、このままでは彼らの時代に、誰も認めない人たちが趣味でやっている世界になりかねない。僕は40歳で、この世界ではまだ若いけれど、私や同世代の歌舞伎俳優が命を削って頑張って「うまい人」を作る覚悟が自分たちにないといけない時期なんじゃないかと思うんです。

反田:日本舞踊のお客さんというのは、どのような方々なんですか?

勘十郎:私たちには門下生がたくさんいて、うちの祖父(人間国宝でもあった六世藤間勘十郎)の時代は、客席は門下生だけでいっぱいでした。「余人は入れません」「私たちの空間です」という閉じた世界だったんです。それは当人たちにとってはすさまじく心地よい特別な空間ですよね。けれども門下生が減ってそういう時代は終わりました。すると空席ができます。それでやっと違う公演の形を皆が考え始めて、歌舞伎ファンの方などもいらっしゃるようになった。

とはいえ基本的には、日本舞踊界も歌舞伎界も、コアな層としては

僕は20代の終わり頃、同世代の人間たちと公演を打ったのですが、まあ、お客が入らなくて!(笑)。これが現実なんだと思い知らされました。

僕たちががやっていることが、興味を持たれていない。一度閉じてしまった世界だから、それでいきなり開けても、誰も来ないわけですよね。なんとかいっぱいにするため、劇場さんなどと話し合いながらこれまで頑張ってきましたが、それ以上におのおのが個で何かを磨いて、その人にお客さんがついて、ファンを増やして何かをするようなことも考えなければいけないのだと思っています。

―現状に対する使命感が、お二人の中に初めて湧いたのは、いつ頃ですか?

反田:僕は今26歳ですが、高校を卒業してロシアに留学した頃でしょうか。僕が行った学校では数千人の生徒のうち黒人の方が一人くらいしかいなかったんです。彼らは、例えばジャズに見られるように独特のリズム感などを持っています。それはクラシックにも通じるはずなのですが……。

なので将来、いろいろなところに楽器を持っていくなどして、ワールドワイドに活動しなければと思ったんです。

現にキャリアを重ね、第一線で活躍されて、自分の時間を持てるようになった方々は、チャリティーなどに積極的に取り組んでいます。僕は留学先の先生から「クラシックは何百年もの歴史を引き継ぐんだよ」と教わりましたが、そういうことも引き継いでいかなければと考えています。

勘十郎:僕の場合はここ数年、次第に強くなってきていたのですが、決定的だったのはコロナ禍です。「自粛」で舞台ができなくなった後再開する時、若い世代が先陣切ってやらなければならないという状況になりました。

歌舞伎でも、僕が舞踊の稽古をしている平成生まれの俳優が座頭になって、挫折を味わいつつ一座を取り仕切っていく時代が来つつある。もうちょっと先輩たちが引っ張ってくださるかと思っていたけれど、コロナを機に「若手が引っ張れ」という空気になってきたんです。そうすると、やはり考えることも増えますよね。

音楽の世界で指揮者などにも言えることかもしれませんが、トップが若いとついて来たがらない人って、伝統芸能の世界には結構いるんですよ。そういう人たちも立てつつ、頑張らなければいけない。

多分そういうことは僕だけではなく、同世代の皆が感じて、共有している意識はあります。みんな責任感が今まで以上に出てきて、感染対策にしても何にしても、しっかりしなければ、という感じになっていますね。