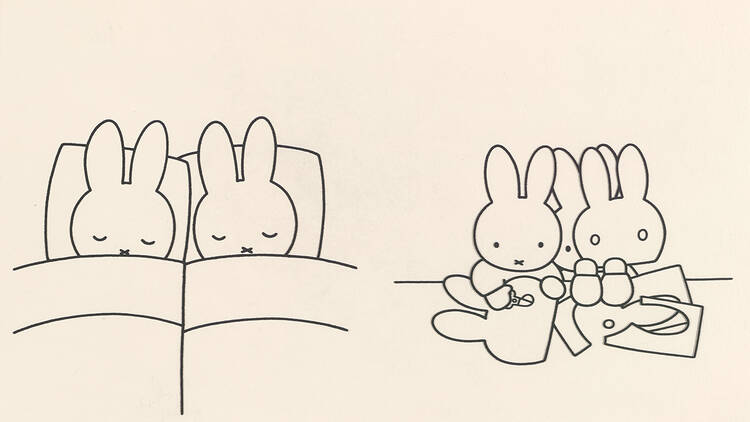

ミッフィー誕生70周年を祝した展覧会が開催。「もっと、もっと、ミッフィー」をテーマに、ミッフィーシリーズの絵本全32作品の原画やスケッチが一堂に会する。

会場では、初来日となる『うさこちゃんおとまりにいく』(1988年)、『うさこちゃんのだいすきなおばあちゃん』(1996年)の2作品に、『うさこちゃんとたれみみくん』(2006年)を加えた3作品から、特に多くの原画や資料を紹介する。

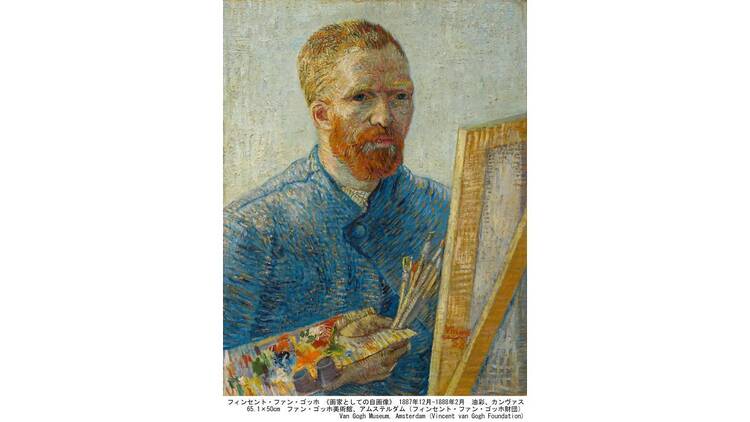

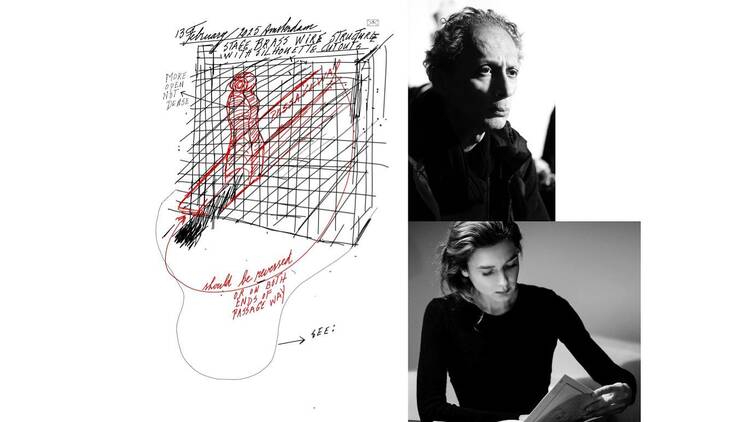

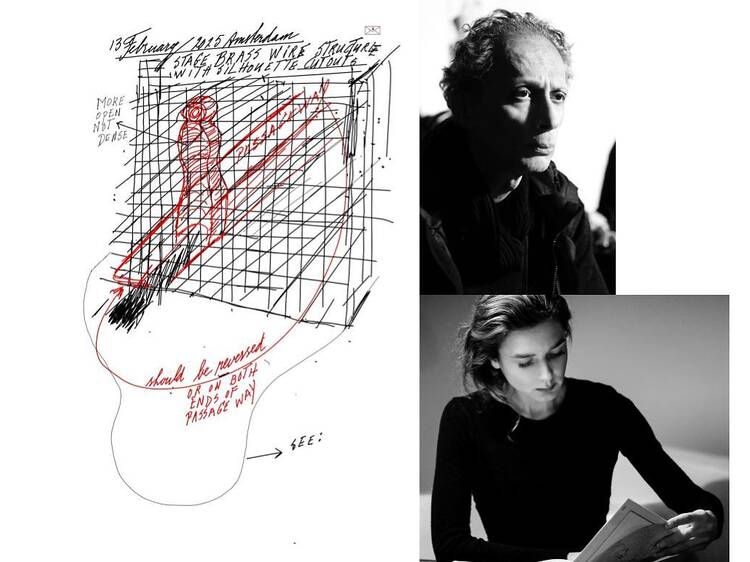

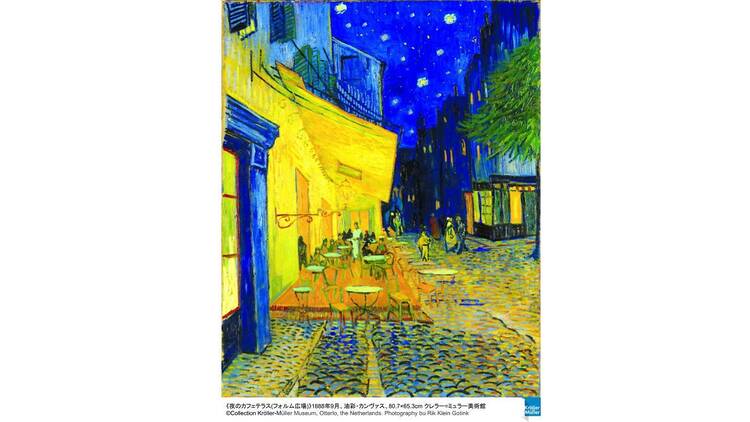

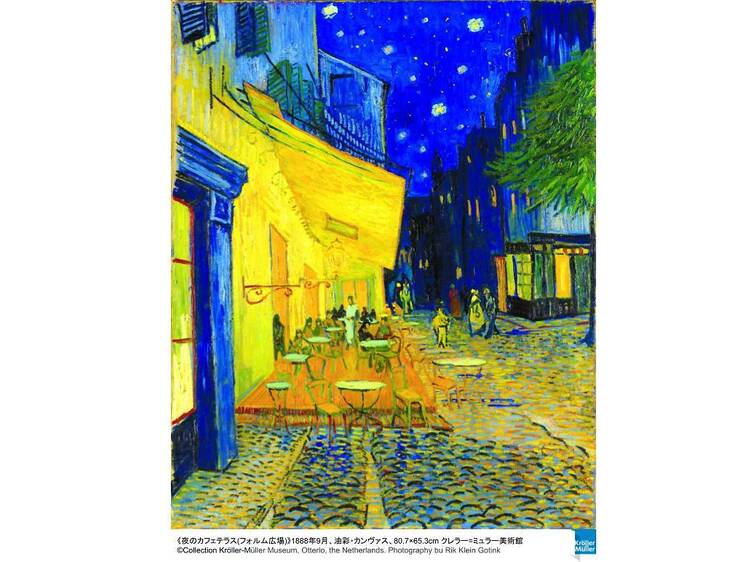

加えて、作者のディック・ブルーナ(Dick Bruna)がオランダ語で『うさこちゃんとうみ』(1964年)を朗読する映像が20年ぶりに公開。また、アーティストを夢見ていたブルーナの若年期の絵画作品や、彼の父が経営していた出版社のためにデザインしたペーパーバックの装丁やポスターも展示される。デザインの仕事での挑戦が、ミッフィー絵本に与えた影響にも注目だ。

同展は、神戸・大阪・横浜・名古屋へと巡回する。ぜひこの機会に足を運び、ミッフィーとブルーナの70年の歩みを祝おう。

Illustrations Dick Bruna ©️ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com