UK音楽を中心としたレコードや、世界中からセレクトした本やピンバッジなど、エッジーなアイテムがそろうショップ兼アートギャラリー。

写真:Kisa Toyoshima

「そのバンド、そんなTシャツ出してたっけ?」と突っ込まずにはいられない、モチーフのチョイスもデザインも秀逸なTシャツ。ブート品ではなく、オフィシャルのもので、しかも東京のショップが作ったアイテムだという。

世田谷区奥沢。区境をまたいで自由が丘に隣接する閑静なこのエリアに、2019年4月、少し異彩を放つ店ができた。店に入るとすぐに、ホワイトとサックスブルーで描かれた店名のロゴと同じ色のセキセイインコが出迎えてくれる。ビバ ストレンジ ブティック(VIVA Strange Boutique)は、アパレルや雑貨、中古レコードなどを扱うショップ兼アートギャラリーだ。

店を入ってすぐのところにはCANのアナログ盤がずらり。ちなみに、写真の左端に居るのが看板鳥のビバちゃん(♀)だ。「ビバちゃん」とだけ喋ることができる(Photo: Kisa Toyoshima)

アパレルアイテムは、1970〜80年代のイギリスやドイツなどで活躍したニューウェーブやポストパンク、クラウトロックと呼ばれるジャンルのバンドたちが残した作品のアートワークモチーフに、店独自のセンスでデザインしたものをオフィシャルで販売している。

それらのディレクションを全て手がけるのは、店主の山口美波。彼女は、東京のインディーシーン、特にシューゲイザーやオルタナ、ニューウェーブといったジャンルに傾倒している人なら知らない人はいないであろうアーティスト、シー トークス サイレンス(She Talks Silence)としても知られる人物だ。

ディープな海外カルチャーとの接続には無縁そうなこの奥沢という地に突如現れたこの店。どのような経緯でオープンしたのか。山口に話を聞いた。

店主の山口美波(Photo: Kisa Toyoshima)

「昔から、自分用に好きなバンドのTシャツを作っていたんです。それを着ているうちに、それどこで買ったの?と頻繁に聞かれるようになって。欲しがる人たちにも届けたいし、バンドにも還元されるような形でやっていくにはオフィシャルな商品として作って販売する店をやりたいと考えるようになりました。

私は、オフィシャルグッズを見つけることが難しいバンドのものを作ることが多いんです。例えば、DNAやクリス&コージー(Chris & Cosey)、ザ・ドゥルッティ・コラム(The Durutti Column)といったバンドやアーティストですね。コンセプトにジャンルや国籍は関係なく、自分が好きな音楽だけを扱うということだけを据えています。

オフィシャルとして販売するためには、当然アーティスト側に交渉が必要になります。今まで作った商品のほとんどは、アーティストのサイトにあるコンタクトフォームやSNSのダイレクトメールからメッセージを送って打診してきました。メンバーと直接やりとりすることもあって、最初は警戒されたりもするんですが、丁寧にコミュニケーションをとっていくうちに心を許してもらえるようになる、という感じです。

ザ・ドゥルッティ・コラムのTシャツを作った時は、国内外のファンから問い合わせが多くて、その内容の大半は『このグッズを買えばヴィニ(ザ・ドゥルッティ・コラム)にお金が入るのか?』というものでした。ヴィニが重い病気を患っていたことを知っているファンたちが、彼をサポートするためにオンラインで買いに来てくれたんです。ちゃんとアーティストに還元されますよ、ということを伝えたら皆安心して購入してくれました」

店の地下はギャラリースペースになっており、写真家やグラフィック、コラージュアーティストの展示が定期的に行われている。

地下のギャラリースペースの様子(Photo: Kisa Toyoshima)

「今開催している展示(2020年11月3日終了)は、オンナコドモ(onnacodomo)という作家さんの作品です。彼女たちとはもともとVJとして出会って、私のライブでも、リアルタイムで作るコラージュ作品で演出をしてもらったこともあります。今回またこういった形でご一緒出来て嬉しいです。

昨年は、ポストパンク最盛期のロンドンで様々なライブを体験していた羽田明子さんの写真展も開催しました。彼女が撮りためていた本当に貴重な写真の数々を見るために、関西などの遠方から来てくれたお客さんも多かったです。

今の時代に実店舗でオープンした理由は、一つには本気を伝えるため。店に説得力を持たせたかったということがありました。もう一つは、こういった音楽や文化を愛している人たちが集まる場所にしたかったんです。リアルな場所があるからこそ発生することやできることを発信していきたいですね。

お店にいらっしゃるお客さんは自分よりも上の世代の方々が多いですが、10代や20代前半の若いお客さんもちょこちょこ来てくれます。興味を持って来てくれた彼らにとって、音楽に深く入り込むきっかけとなれたら嬉しいですし、常に「いち音楽ファン」の目線を持って店作りをしていきたいと思っています」

店内の様子。店では、古いNMEの誌面やラジカセをアーティストに渡して作ってもらった作品なども販売されている

オリジナルのアパレル商品は、だいたい月に1回のペースでリリースしている。よほどの反響がない限り、基本的にはその都度売り切りで、再発売はしない。現在は、クラウトロックの伝説的バンド、カン(CAN)とのコラボレーショングッズが展開されている。

「CANとのコラボレーションは、今回が初めてです。もちろん大好きなバンドなので、本当に光栄です。MA-1ジャケットを2種類と、ロングTシャツ、スウェット、フーディーの五つのアイテムを作りました。この白のロングTシャツの背面にデザインされているグラフィックは、1977年当時のイギリスのタブロイド紙に掲載されたCANの新譜とツアーの広告なんです。イギリスのCANファンの間ではこのグラフィックは有名で、オークションでもかなりの高値がついています。今回のコラボレーションの話をいただく前から狙っていたのですが、大阪のフォーエバー レコード(FOREVER RECORDS)さんで所有されていたものを譲って頂けることになり、今回のアイテムのモチーフにすることができました。

山口がフォーエバー レコードから譲ってもらったという当時のイギリスのタブロイド紙(Photo: Kisa Toyoshima)

MA-1は背面にアルバムジャケットのアートワークをプリントしているのですが、初めはピンク色がきれいに発色しなくて大変でした。試行錯誤を重ねていくうちに活性炭下地という素材を敷いて、その上にピンクを置くと発色がきれいになることが分かって……という具合に、結構こだわって完成させました。

細かいこだわりにも注目したいMA-1ジャケット(Photo: Kisa Toyoshima)

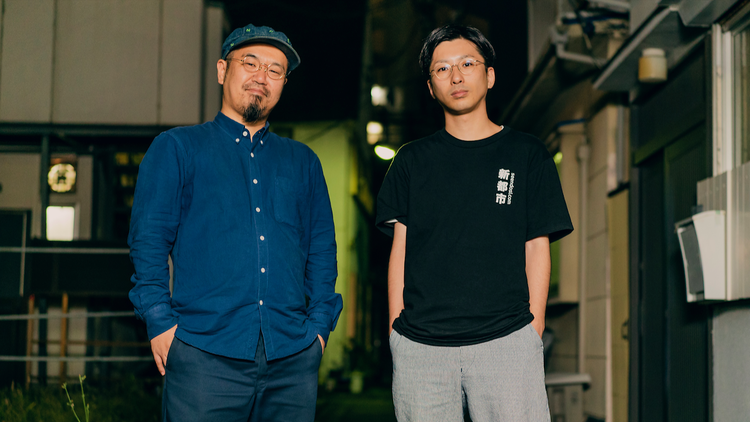

デザインは、バンド仲間でグラフィックデザイナーでもあるマテリアル(MATERIAL)さんと二人三脚でやっています。私がラフを描いて、彼がそれを具体的なデザインに落とし込んでいるんです。このMA-1には、フロントと背面の文字をあえてアナログ版ジャケットではなく、CD版のジャケットからトレースするという誰にも分からないような細かいこだわりがあるんですが、これはマテリアルさんのアイデアです(笑)」

非常にニッチなジャンルを扱い、妥協も一切しない。こうしたとがったショップの存在は、今では希少だ。そこには、山口が音楽から得てきたスピリットが色濃く影響している。

自身の音楽活動では、現在シー トークス サイレンスとは別新たなバンドを立ち上げ、絶賛レコーディング中だという(Photo: Kisa Toyoshima)

「ファクトリー・レコード(1978年に設立されたイギリスはマンチェスターの音楽レーベル。ジョイ・ディビジョンやニューオーダー、ザ・ドゥルッティ・コラムなどが所属していた)のトニー・ウィルソンが「美を経費で換算してはいけない」と言っていて、それにすごく納得したんです。彼らは実際にそういうこだわりを貫いた作品を出しているレーベルで、そういう筋を通す姿勢にすごく影響を受けました。商品作りや店作り、音楽制作、全てにおけるクオリティーコントロールは無難なものにすることなく妥協せずにやるんだ、という。

人生のなかで出合ったアルバムのアートワークのなかで一番衝撃的だったのが、ファクトリーレコードからリリースされたザ・ドゥルッティ・コラムの1stアルバム『The Return of Durutti Column』(1980年)なんですが、これはレコードジャケットの素材が紙やすりなんです(笑)。ジョイ・ディビジョンのイアン・カーティスが手作業でやすりを貼ったという逸話もあるジャケットで、隣り合ったほかのレコードに傷をつける意図もあったとか。そんなものを実際に作ってしまう姿勢って本当にすごいですよね」

バンドやアーティストのレアな缶バッジも販売している(Photo: Kisa Toyoshima)

店内の様子(Photo: Kisa Toyoshima)

インディペンデントなものの多くが活動の場をオンラインに求めるなかで、リアルな空間を使ってメッセージを発信していく新たなショップの登場は、なんだか心強い。ファストファッションブランドが売り出している音楽Tシャツでは満足できない、という人は必ず訪れるべき場所だ。