島根県西部に位置する石見地方で作られ、約1300年もの歴史を持つ「石州和紙」と、石見の人々と手すき和紙との深い結びつきに焦点を当てた展覧会「石州和紙といわみのくらし」が開催される。

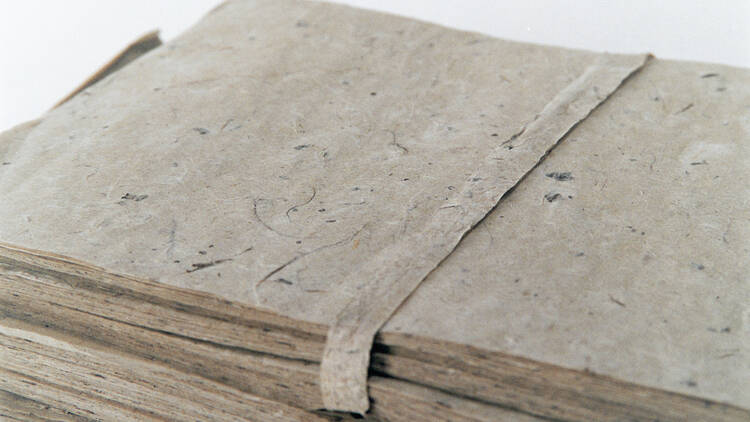

原料となるコウゾの繊維が長く、絡みやすい性質を持つことから、強靭(きょうじん)さと柔軟さを兼ね備えているのが石州和紙の特徴。こうした特性により、江戸時代には大阪の商人が最も大切な顧客台帳として利用していたことでも知られている。

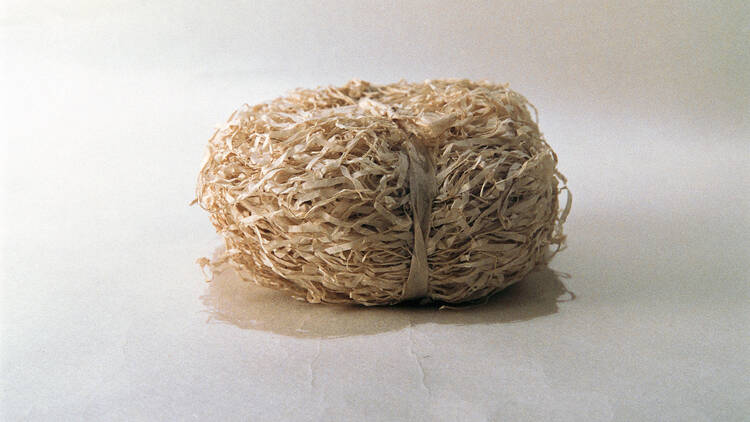

石州和紙は、日用品としても幅広く活用されていた。紙を細く切って糸状にし、衣服や布団の素材にしたり、竹製の籠に穴が空いた際には補強材として貼り合わせたりと、人々の暮らしの中に息づいていた手すき和紙。しかし、戦後の生活様式の変化とともに、手すき和紙はパルプ紙に取って代わり、次第に姿を消していった。

同展では、ユネスコの無形文化遺産にも登録されたこの貴重な技術が、いかに生活に根ざしていたかを紹介。100年ほど前にすかれた和紙をはじめ、紙すきの道具である簀桁(すけた)や紙製の衣類などを展示し、地域の製紙文化と人々の暮らしの実態に迫る。

さらに、2016年に「島根県立石見美術館」での展覧会をきっかけに制作された、石州和紙を用いた美術作品も併せて展示。石州和紙の歴史と、新たな和紙の可能性を同時に見せる同展で、伝統工芸の過去と未来に思いを馳せてみては。

※9時30分〜18時(入場は17時30分まで)/休館日は火曜(9月23日は開館)、9月24日/料金は300円、大学生200円、高校生以下無料