広告

「ムーミンバレーパーク」で開催している「ムーミン谷とアンブレラ」の期間限定イベントとして、「アンブレラスカイとあじさいロード」が登場。約1000本のアンブレラスカイが広がる人気のアンブレラ回廊の脇に、1000株ほどのアジサイが設置され、華やかな空間に生まれ変わった。

設置されるアジサイは、美しいグラデーションや柔らかい色合いが特徴の品種。時期に応じて色が濃くなり、咲き終わりには紫がかった色合いに変化する。空にかかる色鮮やかな傘のグラデーションと地上を飾るあじさいが、幻想的な空間を作り上げる。

さらに、人気のキャラクターショーが上演される「エンマの劇場」に特設のテントが設置。ショーが少雨でも開催されるので、天候を問わず、ムーミン谷の仲間たちの心温まるパフォーマンスが楽しめる。

※10〜18時(土日曜・祝日は19時まで)/料金は前売り3,900円、高校生以下1,000円/当日4,300円、高校生以下1000円

広告

「道玄坂通 dogenzaka-dori」の上層階にある「ホテルインディゴ東京渋谷」が、「ドン・キホーテ」とコラボレーション。渋谷のポップカルチャーからインスパイアされた遊び心満載のアフタヌーンティーを、オールデイダイニング「ギャラリーイレブン(Gallery 11)」を会場に実施する。

今回のアフタヌーンティーでは、ドン・キホーテのマスコットキャラクター「ドンペン」「ドンコ」をはじめとする、ポップでキャッチーなカラーやユーモラスな世界観を同ホテルならではの感性で表現。渋谷のレコード文化やドン・キホーテの人気商品などをモチーフに、フランス菓子のテクニックと現代ポップカルチャーを掛け合わせた、カラフルで愛らしいスイーツを提供する。

シグネチャースイーツは、ドンペンとドンコがデコレーションされた「ミルク・ラズベリー・チョコレートケーキ」。ケーキには驚きの秘密が隠されているのだが、それは食べてからのお楽しみだ。

※14時30分〜17時30分(L.O.16時)/料金は5,940円(サービス料別途)

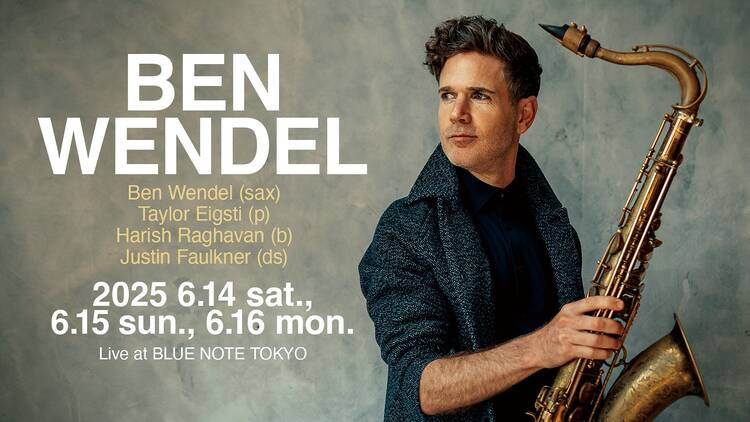

現代ジャズの代表的なサックス奏者は誰かと問われれば、高い確率でベン・ウェンデル(Ben Wendel)の名前が挙がるだろう。彼のスムースな音色と切れ味鋭いフレージングを、ぜひ本公演で体験してほしい。

ともに来日する豪華なメンバーにも注目。ピアニストのテイラー・アイグスティ(Taylor Eigsti)、ベースのハリシュ・ラガヴァン(Harish Raghavan)、ドラムスのジャスティン・フォークナー(Justin Faulkner)は、全員が米国シーンで注目を浴びる存在だ。

若干の難解さはあるかもしれないが、美しいメロディーの魅力的なオリジナル曲が多いので演奏のパワーに引き込まれること間違いなし。一人やカップル、友人同士はもちろん、父の日に合わせて家族と一緒に最前線のジャズを楽しむのもいいだろう。

※6月14日・15日 1stセット16時30分〜、2ndセット19時30分〜、16日 1stセット18時〜、2ndセット20時30分〜/料金は8,800円〜

広告

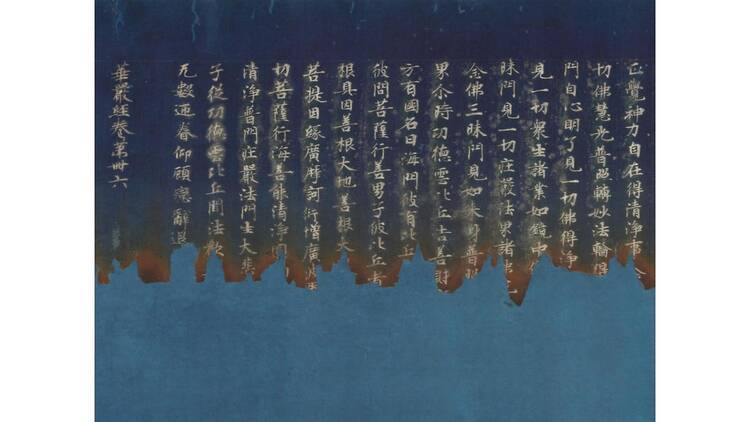

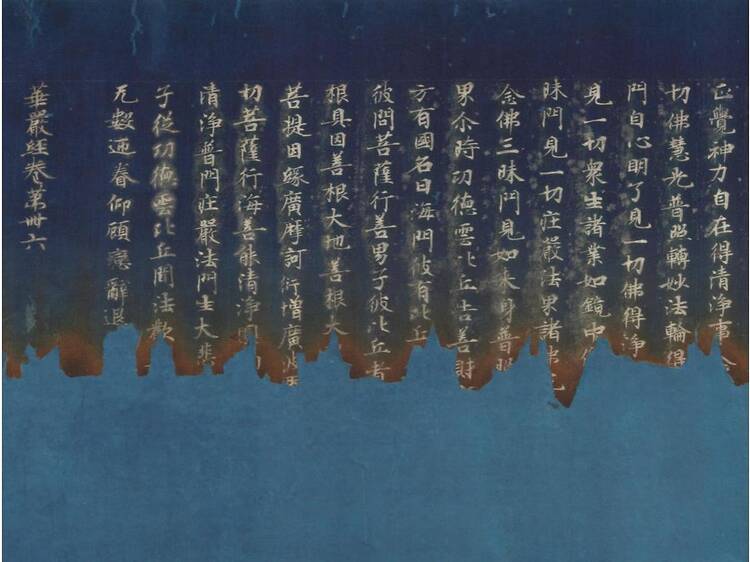

南青山の「根津美術館」で、「はじめての古美術鑑賞-写経と墨蹟-」が開催。古美術を分かりやすく解説するシリーズで、鑑賞のつぼを学び、「推し」を見つける企画だ。

なんとなくハードルが高いと思われがちな写経と墨蹟(ぼくせき)。どちらも仏教に基づく一方で、ひたすらに書き写された書と、書き手である禅僧の個性が表れた書という対照的な魅力を持つ。

本展では、国宝・重要文化財を中心とする写経と墨蹟を並べ、まずその造形的な違いを目で見て実感する。そして、書としての見どころや歴史的な重要性などの鑑賞ポイントを、専門用語も解説しながら紹介していく。

名品で古美術鑑賞を始める本展。興味を広げ、面白さや素晴らしさを体感してほしい。

※10~17時(入館は16時30分まで)/休館日は月曜/料金はオンライン1,300円、学生1,000円/当日1,400円、学生1,100円、中学生以下無料

広告

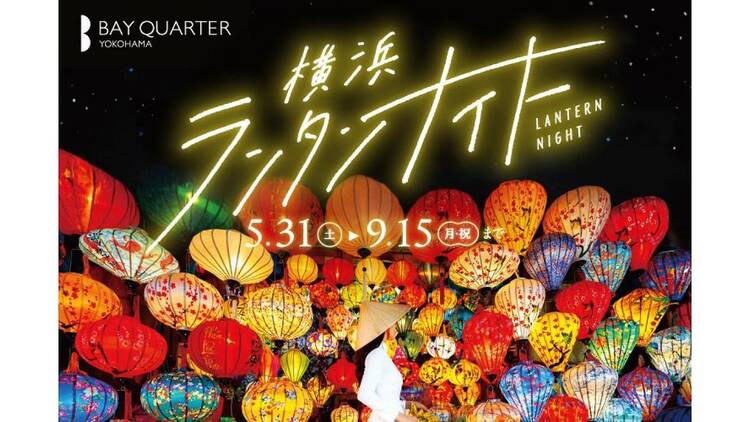

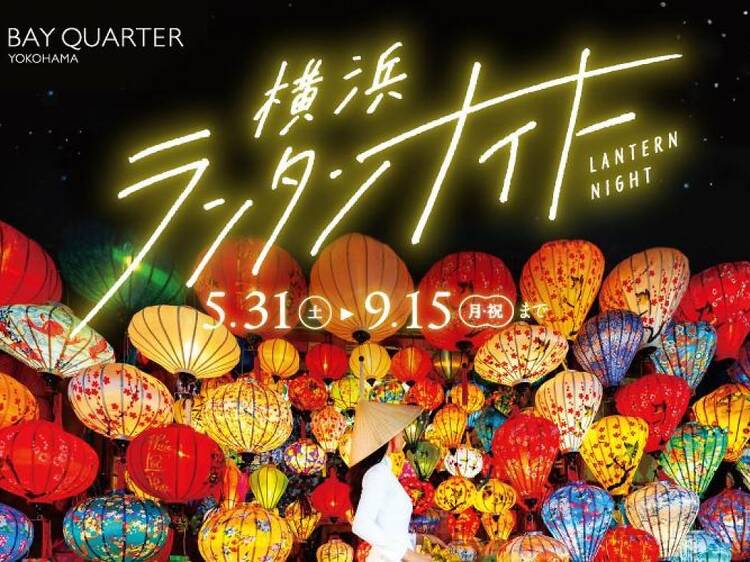

横浜駅東口のショッピングモール「横浜ベイクォーター」の屋上庭園「ベイガーデン」で、ライトアップイベント「横浜ランタンナイト」が開催。ランタンの光とアオザイの彩りを感じる、夏の風物詩イベントだ。

空間演出にこだわった会場では、ベトナムの古都・ホイアンから取り寄せた色とりどりのランタンが華やかに彩る。昼は色鮮やかに、17時からは温かな光を灯し、幻想的なホイアン旧市街の街並みを再現する。

また、ランタン売りの屋台をイメージしたフォトスポットなども登場。さらに、ベトナムへの往復航空券が当たる抽選会や、伝統衣装「アオザイ」を着て撮影やショッピングが楽しめるイベントなどの多彩な企画が満載だ。

なお、イベント内で得た収益の一部は、ベトナムの困難な環境にある子どもたちへの支援活動に寄付される。異国情緒漂う空間として洗練された「横浜のホイアン」へと足を運ぼう。

※10〜22時/入場は無料

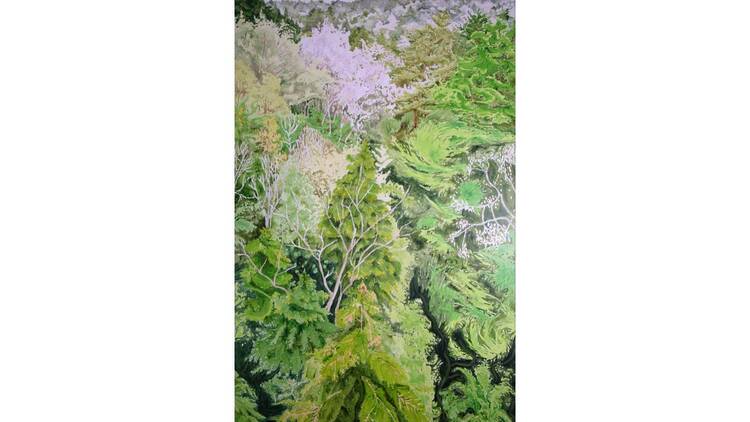

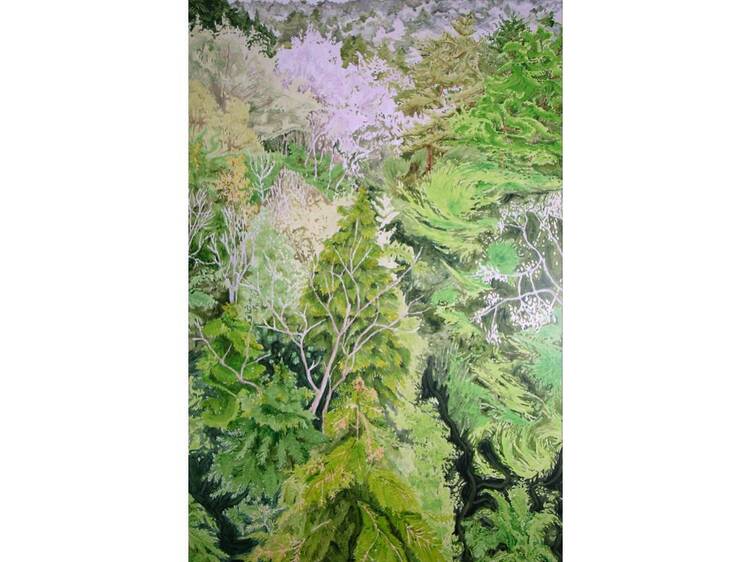

「平塚市美術館」で、平塚市出身のアーティスト・原良介の個展「原良介 サギ子とフナ子 光のそばで」が開催。一貫して追求している光の表現を中心に、近年多彩な広がりを見せている画家の現在地までを紹介する。

原の作品は、油絵具による一層のみの筆致で対象を的確に捉えた、明るい色の光あふれる風景が特徴。少ない手数で描く対象の形、奥行きや前後関係も見事に捉え、大画面の迫力ある筆遣いが魅力だ。

風景は、自然と人間の接点あるいはその境界を表し、多くはフィールドワークを元に制作。平塚出身の画家が子どものころから慣れ親しんだ土地や、何度も取材した場所は、鑑賞者にとってどこかで出合った景色を想起させるだろう。

※9時30分〜17時(入館は16時30分まで)/休館日は月曜(7月21日、8月11日、9月15日は開館)、7月22日、8月12日/料金は900円、学生500円(土曜は高校生無料)、65歳以上の平塚市民・中学生以下無料

広告

六本木にある飲食併設のギャラリー「アートかビーフンか白厨」で、気鋭のインディペンデントキュレーターでアーティストの半田颯哉がキュレーションする、6人の作家によるグループ展「“Deconstructive Decoration” by Souya Handa」が開催される。

本展では、装飾という要素の持つ、規範や権力にあらがう「ちから」に焦点を当て、花をモチーフとする作品を展示。出展アーティストは、遠藤文香、門倉太久斗(22世紀ジェダイ)、戸田沙也加、半田颯哉、みょうじなまえ、山本れいらという若手の気鋭アーティストだ。

6人が織り成す空間を堪能してほしい。

※17〜23時/休館日は日・月曜/入場は無料

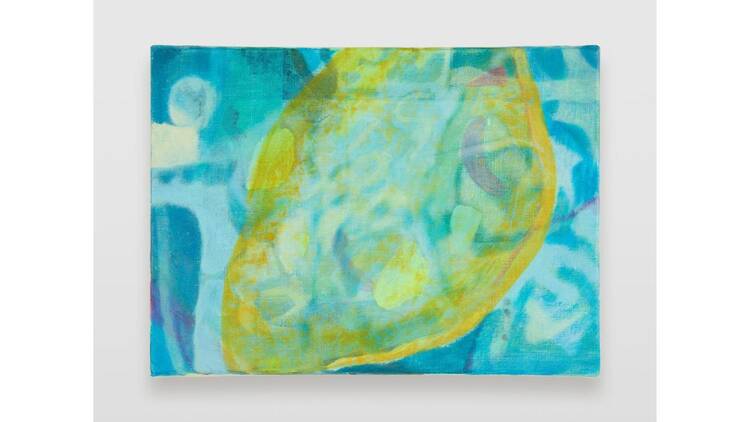

「小山登美夫ギャラリー京橋」で、柏原由佳の個展「Changing in the Light – 光のなかで変わる」が開催。「やんばるアートフェスティバル2024-2025 山原本然」での出展作と、その後描いた最新作を発表する。

海や大地、自然の根源的なエネルギーを、透明感ある色彩により鮮やかに表現する柏原。作品には人間も動物も登場しないが、作家独自の視点を通すと気配や空気、光といった見えない何かの生命力が映し出されているようだ。異次元を垣間見たような不思議なパワーとざわめきを感じるだろう。

2025年、柏原は沖縄のさまざまな場所でスケッチをし、感じた記憶を頼りに3カ月間の滞在制作をした。そこで、原始の記憶と自分の内側の景色と、認識できていなかったもう片側の世界がつながり、光が差し、新しい世界が開いていくような衝撃的な体験をしたという。

柏原はこの経験により、心のままに描き、情報や常識に捉われない自分の感じる「見えない美しさ」を表現するようになった。自分は何者なのか、何のために生きるのかを知るために絵を描く。

柏原の熱く真摯(しんし)な姿勢は、自己の存在・思考・意識・周りのもの・人・環境・自然を新たな視点で捉え直すきっかけを与えてくれるだろう。

※11〜19時/休館日は日・月曜・祝日/入場は無料

関連情報

関連情報

Discover Time Out original video

広告